从1949年新中国成立以来,中国的机床工业逐步发展壮大,迄今已整整走过了60年。实事求是、一分为二地评价中国机床工业60年的历程,总的可以归纳为“发展很快,虚功不小;成绩很大,问题不少。”机床工业是实现工业化的基础装备行业,其重要性和战略意义关系到国民经济的长期发展和国家的繁荣富强,绝非小事。当今,世界机床工业竞争异常激烈。在全球金融危机之中,既有挑战,也有机遇。“前事不忘,后事之师”,科学地总结中国机床工业发展的经验教训,对于行业今后的科学发展至关重要。

两大阶段,两种政策,两样成效

机床是现代工业生产不可或缺的重要生产工具,同时又是一门复杂的应用技术。在机床的设计制造、加工工艺和实际使用中,既包括各种基础理论(刚度、热变形、振动、精度等),又有大量应用技术(布局、传动、控制等),它是人类科技知识与实际生产经验相互融合的结晶。

机床工业的发展有其自身特点和客观规律。回顾中国机床工业60年的发展历程,可以说是一波三折。中国机床工业的发展可分为两大阶段:第一阶段是建国后的头30年(1949-1979年);第二阶段是改革开放的30年(1980-2009年)。不同的发展阶段有不同的指导思想和政策导向,也产生了不同的效果。

在第一阶段,新中国初建,百废待兴,外受封锁,科技落后,人才缺乏,各方面条件很差。但当时的政府领导头脑清醒,谦虚谨慎,具有远见卓识。在苏联政府派来的大批专家的指导帮助下,我们利用苏联的设计图纸逐步生产出一些手动型普通机床,供应生产急需。在建立强大而齐全的机床工业体系的指导思想下,我国陆续建设了一大批机床工具重点骨干企业(号称“十八罗汉”),又逐步成立了7个综合性机床研究所、37个各类专业机床研究所,开展机床技术的研究开发,引导企业生产先进的机床产品。在1950-1957年的短短8年中,由于指导思想正确,工作扎实有力,为中国机床工业的整个布局、生产和管理奠定了良好的初步基础,是建国前30年以至整个60年中的最佳黄金时期。

建国初期,党和国家对科技人才的重要性有清醒的认识,派出大批技术人员和管理人员(包括技术工人)到苏联学习。他们学成回国后,在各自的工作岗位上成为骨干力量,为新中国机床工业的发展做出了重要贡献。

但在1958-1960年,出现了浮夸成风、违反科学发展规律的“三年大跃进”。其后,在1966-1976年的“十年文革动乱”期间,中国机床工业指导思想混乱、生产管理失序,元气大伤、损失严重。

在第二阶段,党和国家汲取了“大跃进”和“十年动乱”的惨痛教训,采取了“改革开放”国策,我国机床工业也逐步走上了高速发展、科学发展的道路。过去,我国数控机床的开发也曾一哄而上,但由于微电子技术、计算机技术等基础技术薄弱落后,机、电、液、气等各种元器件质量不过关、工作不可靠,无法用于实际生产,最后偃旗息鼓。如此几起几落。改革开放后,我国先后引进日本、德国、美国的先进数控系统和各类数控机床、加工中心(MC),进行合作生产,边仿、边学、边造、边用,逐步掌握了数控机床的一些技术特点与发展规律。通过消化吸收和自主创新,我国数控机床的发展步伐越来越快、应用越来越广,市场占有率也越来越高。

改革开放的30年中,由于政局稳定、经济发展、市场需求旺盛,我国机床工业进入了高速发展时期。从2001-2008年,我国金属切削机床产量从19.2万台增至61.7万台,增加了3.2倍;数控机床产量从1.7万台增至12.2万台,增加了6.9倍;加工中心产量从447台增至8000余台,增加了18倍。在世界四大国际机床展览会上(尤其是在CIMT展会上),中国机床的地位日益提高,新产品琳琅满目,成为世界机床工业中一支不可忽视的力量。

上一页 1 2 3 下一页

李克强:中国装备走

李克强:中国装备走 增效降本 为航空制

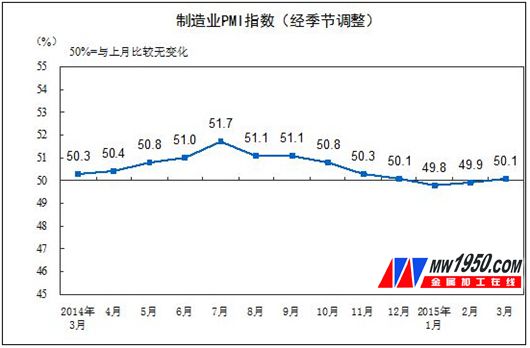

增效降本 为航空制 2015年3月中国制造

2015年3月中国制造 中国机床,春天去哪

中国机床,春天去哪