后金融危机时代的“中国制造”,让人欢喜让人忧。

2009年世界还处在泡沫破灭后的惊慌中,中国却连续赢得两个“世界第一”。一是,汽车产量达到1370万辆,这个“世界第一”通常被认为是步入工业大国的标志。二是,中国机床行业完成总产值4014亿元,首次成为世界机床第一大生产国。

汽车从工厂的流水线开下来。那些用来加工零件、组装汽车的各式各样的巨大机器,就是机床。机床又称工具机。马克思曾说,工具机是十八世纪工业革命的起点。

业界有这样的说法,称中国制造是“加工产品”,德国制造或日本制造,则被誉为“制造工厂”。言外之意,工业化水平的先进与落后,要看在机床这个工业“母机”的生产能力上,谁执牛耳?

几年前,一位中国家电企业老总参观完德国的机床厂后感慨:中国制造如同“食草动物”,吃的是草,挤的是奶,仅仅靠廉价的产品补贴世界;那些“制造工厂”的国家却是“食肉动物”,吃进去钢铁,吐出来机器,人家是靠高技术、高附加值的设备占领世界。

2002年至今,中国连续8年成为机床第一大消费国和第一大进口国,机床贸易逆差还有几十亿元。这意味着,中国工业虽然产能巨大,但事实上还不能“自己武装自己”。

如今,中国这个“世界加工厂”已到了转型升级的最后关头,不仅要能加工产品,还必须能“制造工厂”。第一个需要翻越的“门槛”,就是机床。

“世界第一”乐中之忧

4月12日,中国机床行业“十八罗汉”汇聚古都金陵。第六届数控机床博览会CCMT2010如期举行。因为参展设备多是钢铁锻造的“大家伙”,南京国际博览中心6大场馆全部启用,7.8万平方米的场地仍显得拥挤。这是历年来中国机床行业最大的盛会。

2010年的机床大会有两件“大事”令各路人马心气颇高。其一,中国机床行业2009年夺得总产值“世界第一”,让人振奋;其二,春节刚过,2月25日工信部就在北京召开“数控机床专项”的动员大会,提出数控机床做为装备制造业的“工作母机”,具有“基础性、通用性和战略性”的核心地位,是国家经济转型实现跨越式发展的重大举措。

机床作为鲜为人知的“冷门”行当,这次设专项,并总动员,提高到与国家航天、大飞机等重大项目同等高度,可谓前所未有。

行业协会常务副理事长吴柏林是机电业老人,他今年的感受格外不同。外面的世界金融危机阴霾不散,可是他下到机床厂一看,厂房既没闲置,工人也没放假,大家都热火朝天地忙着呢。

在沈阳机床集团,一天出厂100多台普通机床的局面戛然而止。档次比较高的数控车床、全功能数控车、中档立卧加工中心、镗铣加工中心,正加班加点赶工期;在大连机床,上上下下正在翻天覆地的搞工艺流程再造;上海机床也一改老面貌,小外圆磨、普通磨也被大的曲轴磨床、凸轮磨床所代替;齐一、齐二、重机、秦川、北一等等,也今非昔比了。

吴柏林知道,机床工业不比裤子衬衫,技术积累、开发需要一定周期,没有三五年,不会一下子冒出这么多升级换代的新产品。这说明,即便在全行业连续8年高速扩张期,机床行业这些“铁罗汉”有不少仍在潜心修炼。

中国机床这个“世界第一”的确沾了金融危机的光。世界几个主要机床生产国家产销情况远比中国严重。日本产值下降60%,意大利下降了一半,德国靠从中国拿到新订单救了急,但全年产值仍减少三四成。竞争对手的退步给了中国这个追赶者机会。

局面看似乐观,吴柏林却无法摆脱忧虑。他对中国机床行业的真实竞争力心知肚明。差距不是表面的繁荣可以掩盖的:其一,国内大部分高档产品还是国外的产品,国产高档机床还缺乏竞争力,机床行业还有几十亿美元的逆差;其二,产值和销售额双向提高,2009年的全行业利润不升反跌,这说明在经济刺激政策下,重复建设等粗放式发展方式依然存在;其三,机床的“大脑”和“四肢”,即数控系统和主要功能部件、刀具,相对于整机,研发和自主创新仍严重滞后……

产值如同GDP,一旦分析结构,就漏洞百出。“高档机床用进口的数控系统和功能部件武装自己,使我们不能掌握核心技术,用了国外的系统很多年,很多技术我们还是掌握不了,主机发展也受到制约。”这位机电行业“老兵”仍有壮志未酬的感慨:大了,却不强!

“转型”和“升级”关系到“中国制造”未来的生死存亡

机床展开幕前一天,行业中人在一间僻静的会议室“共谋大事”。工信部装备工业司司长张相木被奉为座上宾。“十二五”规划在定,大家都期待这位行业总管能带来些事关“长远大计”的信息。

张相木开综明义:2009年中国机床行业成就瞩目,但无论怎么说,中国是制造大国还不是强国。首先,技术水平上仍处在产业链的中低端,缺乏全球的知名品牌和高端产品的核心竞争力。从产业结构看,低端产品产能过剩,市场过度竞争,而在高端领域“阵地失守”,被外商占领。其次,基础配套能力比较弱,关键零部件还需进口。

中国经济的规模扩张模式必须调整。张相木表示,“十二五”将是包括装备制造业在内的中国制造全面转型历史时期。“发展要适度,别盯着速度,结构要转型,增长要靠质量”。他预测,从2003年以来的经济高速增长期“一去不复返了”,目前世界各国都在加大投入,新一轮产业革命蓄势待发,中国如果不迎头赶上,就会失去历史机遇。

沈阳机床集团董事长关锡友刚从德国赶回来。这位机床龙头企业的“少帅”表情很严肃。他说:“我认为,德日美同行对中国新一轮的技术封锁开始了,我们再不争气,就没希望了,不能永远替别人打工。”

以沈阳机床的市场地位,其判断应该掷地有声。2009年,该集团完成销售收入120亿元,其世界机床企业排名中已上升到第5。而在2002年,其销售收入不过13亿元,世界排名第36位。这家素以规模高速扩张知名的企业也在大谈“结构转型”了。

在业内,沈阳机床的“老大”地位靠传统形成。它以普通车床、钻床、镗床起家,这些通用型产品虽然量大面广,同时竞争激烈、产品同质化程度严重,毛利率普遍不高。在数控机床逐渐确立了市场主流产品地位后,沈阳机床这条“大船”面临着“掉头难”的局面。随后,连续的并购“大手笔”奠定了沈机的领先地位。2004年并购德国希斯公司,重组云南CY集团,2005年入主昆明机床厂。在市场繁荣时期,沈阳机床“做大”的雄心显露无疑。

这次展会,沈阳机床焕然一新。全新系列的数控机床一字码开,都是与国际中高端产品同步的新型立式加工中心、卧式加工中心等自主创新产品,而从前军绿色的老式机床,只能在产品目册中找到踪迹了。

关锡友的“转型决心”源于挫折。从收购德国希斯以来,沈阳机床在德国推进了研发活动,但屡屡受到德国政府阻拦。有一次,他们拿着自己研发的机床到德国国家应用技术研究院去研究,可结果出来后被德国政府控制技术转移办公室、情报机构和工商总会三个部门联合叫停,其理由是,此类研发活动属于基础共性技术,甚至有可能诞生革命性的创新,不允许转移。

“高端技术人家不会给你,也不想让你得到”。他说,中国的技术水平已经到了“找不到老师”的地步,严密的技术封锁会成为常态,靠“引进-消化-吸收”的路子走到头了,这个世界上没有任何一个工业强国会总是依靠别人的技术,“想变强,你就要靠自己。”

关锡友的经验,在后金融危机时代多次被验证。商务部长陈德铭近期表示,美国政府的苛刻的出口管制,导致几百亿元的美国产品无法出口到中国,其中就包括数控机床、计算机、航空航天等民用技术及零部件。“我今年本来还想组织几个大型的采购团到美国,但是,企业家们报给我的一些需要采购的东西,显然美国到现在还不愿意卖给中国。”他说。

这正形成一种“倒逼机制”。

张相木对机床业的“罗汉们”坦言,目前全球经济复苏基础不牢,发达国家出现再工业化和重归实体经济的趋势,贸易保护主义抬头加重,不仅加剧国际竞争,还会延缓高端产品向中国的转移,加大一些关键领域对我国的技术输出控制。

另外,人民币升值压力、大宗原材料价格上升、劳动力价格上涨,这些因素共同作用,都在极大压缩“中国制造”的利润空间,“转型”和“升级”已是迫不得已,甚至关系到“中国制造”未来的生死存亡。

上一页 1 2 3 下一页

李克强:中国装备走

李克强:中国装备走 增效降本 为航空制

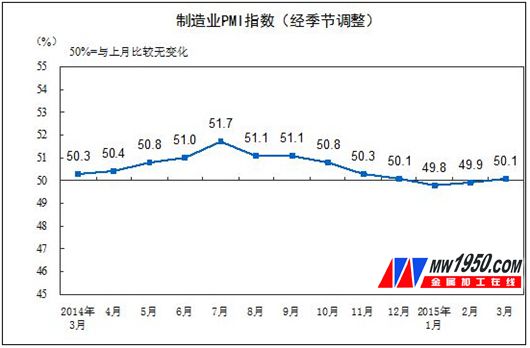

增效降本 为航空制 2015年3月中国制造

2015年3月中国制造 中国机床,春天去哪

中国机床,春天去哪