似乎一切都是顺理成章,中国经济毫无悬念地率先走出横扫全球的金融危机,开始了新一轮的经济周期。支持这一消息的背后有更为辉煌的事实:中国制造业总产值2009年超越日本,成为世界第二制造大国;2009年中国汽车产销量跃居世界第一;中国风电装机容量连续第5年实现100%增长等。没有任何企业敢忽视如此潜力巨大、发展迅猛的市场,机床企业也不例外。越来越多的外资机床工具企业开始考虑进入或加快布局中国市场。而进入中国市场较早的跨国机床企业在经历了中国制造业的沉浮,尤其是新世纪以来机床工具市场的繁荣后,早已积累了很多行之有效的经验和做法,现在则是释放的最好时机。归纳跨国机床企业在华本土化经营的方式,对了解外资企业先进的经营方式、促进中国企业开拓国际市场都有积极的借鉴意义。

一、本土化是发展的必然

本土化其实是伴随着全球化的深入而发展起来的。全球化的发展使得本土化成为必然,而本土化则从深度和广度上推动了全球化。从某种程度上讲,跨国机床工具企业本土化之路与其他行业在中国市场上的本土化并无二样。只是,作为一个国家装备制造业的基础(甚至被赋予国防使命),仔细梳理跨国机床工具企业在中国的发展轨迹,却也总能找到属于这个行业自己的东西。

二、本土化中的经验与启示

1. 蓬勃发展的本土化生产

本土设厂是本土化经营的重要一步,是跨国企业对交货周期、成本压力等因素的反应。外资机床工具企业在中国设厂近几年一直处于快速发展的时期,少数企业则动身更早。这些工厂从设立之初的起点之高,都表现了企业布局中国的决心。

2000年,小巨人机床有限公司成立,随即引进了马扎克最新智能网络化工厂的构建理念,开创了我国智能网络化工厂之先河。

2003年,德马吉(上海)工厂竣工并开始投产,这是德马吉欧洲之外的第一家工厂。

2005年,国际磨床巨头德国斯来福临生产基地开业于太仓,3年以后,为进一步满足中国市场的需求,搬迁到上海。

2006年,德国埃马克在太仓设立工厂,这是该公司在亚洲地区开设的首家工厂,生产为中国用户所熟知的倒置式车削中心。

2008年,美国哈斯自动化在上海设立了公司的第一家海外工厂。

最近的消息来自美国MAG,其位于长春的独资工厂于2010年上半年投产,其实这不是MAG本土化生产的开始,其在中国生产机床的历史可以追溯到1995年在长春的合资工厂。

1995年肯定不是最早,瑞典山特维克可乐满在河北廊坊设立工厂将这一时间提前到1993年,之后几次增资,意在建成山特维克集团亚太区第一大生产中心。

以上只是对在跨国机床工具企业在华设厂的不完全列举,其数目远远超过这个数字。事实上,随着中国制造业的发展以及中国机床工具企业的崛起,在加快供货周期、提升产品性价比的压力下,越来越多的跨国机床企业选择在中国设厂。当然,出于多方面的综合考虑,这些本土化的产品中的关键部件,甚至是大多数的部件都为国际采购,而装配人员无不受到严格的培训。这也是这些本土化产品能保持“中国制造、国际品质”的重要原因。

上一页 1 2 下一页

李克强:中国装备走

李克强:中国装备走 增效降本 为航空制

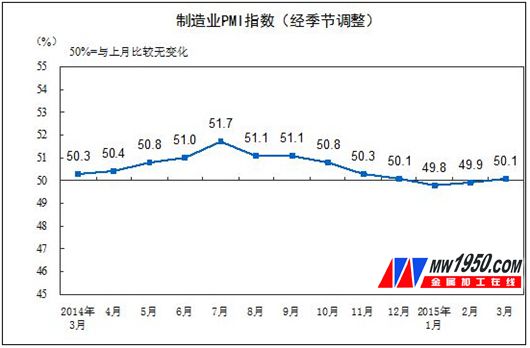

增效降本 为航空制 2015年3月中国制造

2015年3月中国制造 中国机床,春天去哪

中国机床,春天去哪